- · 云南社会科学版面费是多[06/01]

- · 《云南社会科学》投稿方[06/01]

- · 《云南社会科学》期刊栏[06/01]

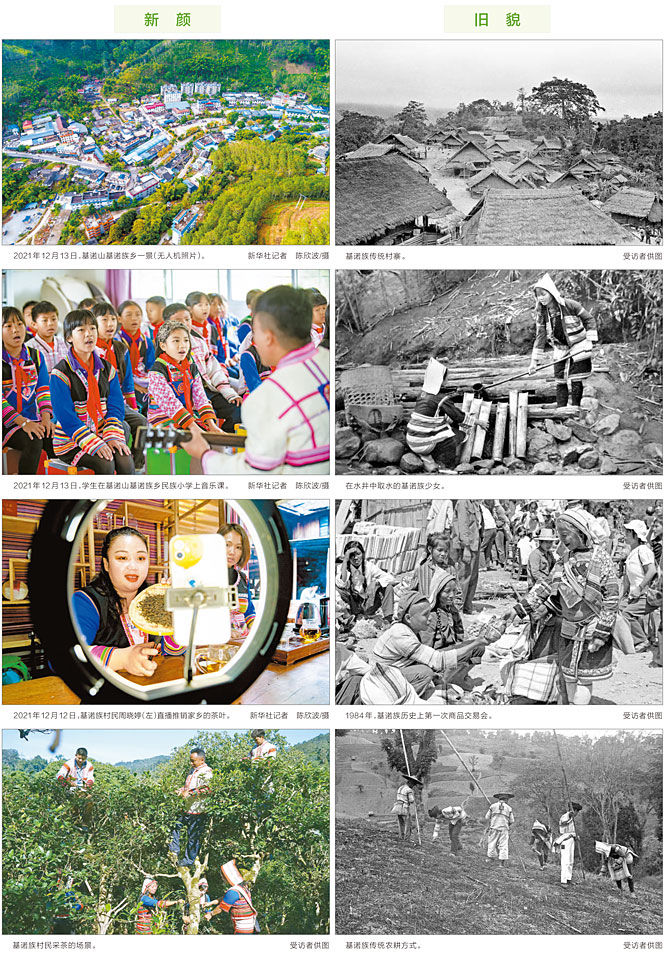

在基诺山读一本浓缩时代发展的“大书”

作者:网站采编关键词:

摘要:杨歆曼 中青报·中青网记者 雷宇 来源:中国青年报 郑晓云记得,上世纪80年代自己第一次走进布鲁周家的时候,切微还没有出生,他们一家住在山腰的茅草顶房里。如今,靠种茶、制

杨歆曼 中青报·中青网记者 雷宇 来源:中国青年报

郑晓云记得,上世纪80年代自己第一次走进布鲁周家的时候,切微还没有出生,他们一家住在山腰的茅草顶房里。如今,靠种茶、制茶、卖茶,切微家的年收入已达二三十万元,盖起了两栋小洋楼,还有了两辆小汽车。

1984年6月,郑晓云亲历了基诺族历史上第一次商品交易会。为了发展商品经济,基诺族乡政府鼓励村民把商品拿到集市上交易。

郑晓云始终认为,一个学者应将科研扎根在田野里,把足迹印在大地上。在基诺山调研时培养的田野习惯,对他的一生都产生了影响,他总是要“去现场看一看”。

在与基诺族人的长期相处中,郑晓云越来越觉得对少数民族文化应有正确的定位。比如基诺族信奉“万物有灵”,对自然有敬畏之心。“各民族文化都应该得到认同,不应该被人为分割为先进的文化和落后的文化”。

村主任说:“娃娃们只有读书,才能和外面的社会接触,才能改变目前艰难的生活状态。”这令在临时营地调研的郑晓云十分感动。

郑晓云只嫌自己待得不够长。他觉得,就像理科生需要实验室,人文学者也需要长期在一个基地做研究,基诺山就是天然的“实验室”。

如今,不少当年支持郑晓云做调查研究的基诺族友人已去世。为了让基诺族的这些历史记忆再现,郑晓云从数百个尘封的胶卷中扫描出2000多张照片,经过修复,最后将其中的360余张呈现在《大转型时代的影像记忆·基诺族图片志》中。

说起基诺族朋友的脱贫致富路,郑晓云不禁想起40年前的一个个夜晚,他坐在亚诺寨的火塘边,听基诺族老人唱着古老的歌谣,讲述着历史故事。

有了大房子/我们兄弟姐妹啊/就像深山老林中大青树上的长藤

2019年,基诺族宣告整族脱贫。今天,绝大多数基诺族群众告别了茅草房,住上了砖混结构的新房子。村村寨寨修了公路、通了电,很多家庭拥有小汽车和现代通信设备。

基诺山是西双版纳原始森林中保存最完整的地区之一。曾经,这里除了一条国防公路横穿山区,其他入口只有羊肠小道,人只能徒步进山。“现在开车一两个小时就能到达,过去我们要步行两三天。”郑晓云回忆,以前他背着行囊,大多数时候都在森林里穿行。

有一次在一个村子调研,村主任心疼这个20岁出头的小伙子,专门找来一对新人的新被子拿来给郑晓云盖。

基诺山位于西双版纳傣族自治州景洪市,被誉为云南“六大茶山”之首,盛产普洱茶。1982年12月,当时还是云南大学历史系大四学生的郑晓云来到基诺族聚居地——基诺山实习。基诺族1979年才被国务院认定,是我国56个民族中最后一个被确认的少数民族。在这次毕业实习中,郑晓云顺着密林掩映下的土路,第一次走进了基诺山上神秘的亚诺寨。

快递发自一个早已融入他生命的地方——我国第56个民族所在区域、云南省景洪市基诺族乡亚诺寨。寄件人是亚诺寨老村主任布鲁周的外孙女、基诺族茶农切微。

没有一根会被风雨吹断/没有一根会被河水冲走/世世代代都可以生活下去……

这一次进山,郑晓云待了大半年,调研工作以访谈为主,亚诺寨是他长期蹲点的村寨之一。他在布鲁周家的阳台上支起小桌子,与基诺族人围坐在一起,听大家讲述亚诺寨的历史与文化。

此后的40年,郑晓云的目光始终没有离开过基诺族,也从未间断对基诺族村寨的回访调研。在发掘和挽救这个民族文化遗产的同时,这位学者也见证了基诺族在现代化进程中的社会经济文化变迁。用他的话来说,自己在基诺山读了一本浓缩时代发展的“大书”。

长房规模最大的地区就在亚诺寨。房墙大多用竹笆片、木板拼成,房顶用茅草打成草排铺成。长房内的火塘冒着熊熊烈火,几户人家在石头和铁架架起来的灶上做饭、烧水。过去基诺族人住的长房很大、很长,一排火塘从头望到尾,有二三十个之多,人口最多时120多人,居住者都是一个祖先的子孙。

基诺族人的饮食习惯和饮食规律与汉族人差异较大,由于饮食卫生问题,胃病在基诺族人中普遍存在。郑晓云每次进山都要带上一大包药品,有专门缓解胃痛的,还有退烧的。一来二去,每当他背着包走进村子,当地孩童就知道“有糖和饼干吃了”,成年人则过来拿需要的药品。

文章来源:《云南社会科学》 网址: http://www.ynshkxzzs.cn/zonghexinwen/2022/0705/754.html